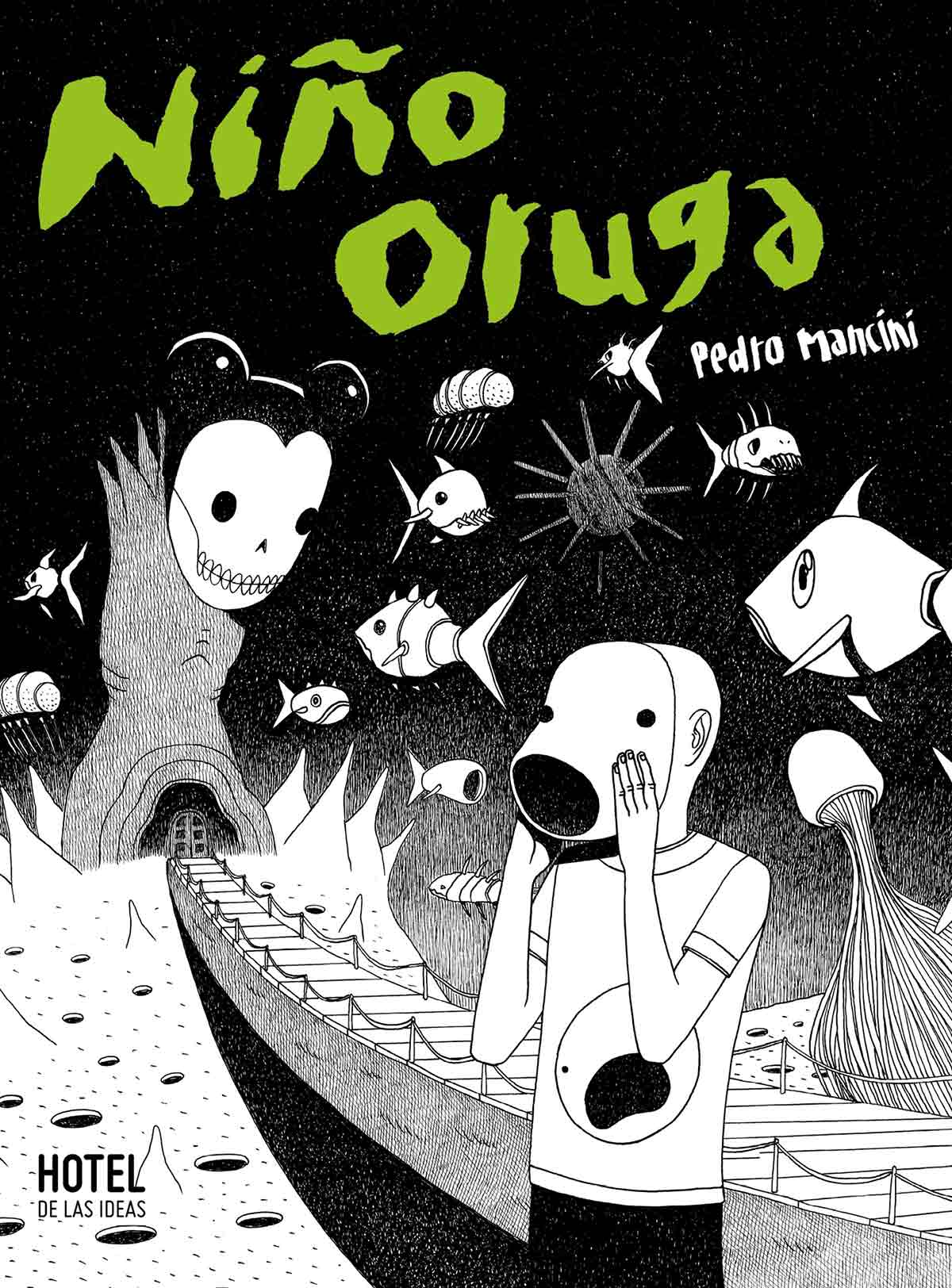

Existen historias infantiles diseñadas para calmar ansiedades y llenar las consciencias de recuerdos bienaventurados y cándidos. También existen relatos que se animan a mirar de frente los ribetes más sombríos y alucinados de la niñez. Algo de esto supo Pedro Mancini en 2017, cuando publicó Detrás del ruido y recuperó la infancia de William Burroughs sin concesiones, bajo una imaginación pesadillesca y macabra. Aunque de corte más autobiográfico, su nueva novela gráfica, Niño oruga, se espeja bastante con aquel libro que retrataba al autor de El almuerzo desnudo. Sobre todo, en su manera de trazar diálogos inquietantes con ese territorio enigmático que llamamos niñez.

La literatura, el cine, la historieta produjeron un sinfín de parábolas “extraoficiales” sobre la infancia. Es decir; sobre lo incierto, la melancolía inexplicable o lo siniestro disfrazado de inocencia. El cuento ilustrado de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos, fue uno de los más resonantes y fecundos. Un niño huía de su casa tras una discusión familiar y se perdía en una especie de bosque encantado habitado por monstruos regordetes, peludos, algo sentimentales y torpes. No había una voluntad pedagogizante, no había búsqueda de moraleja. Solo la descripción de un período desconcertante de la vida, que -aunque no carezca de momentos lúdicos y felices- muchas veces se transita de manera poco amable.

Con un espíritu parecido al de Sendak -sin sesgo moralizante, pero con un tono más paranoide y macabro-, Mancini construye su historia: la fuga fantástica de un niño que debe ir una temporada a la casa de su abuelo para cuidarlo, y se tropieza con un mundo extraordinario. En lo de su abuelo no encuentra, digamos, un simple hogar, sino un espacio con el aspecto de un museo iluminista pero repleto de objetos extraños y criaturas que funcionan como emisarios, cuya misión es conducirlo hacia otras latitudes: el Ultramundo. Es en este territorio donde el protagonista, Víctor, se mete de lleno en una seguidilla de secuencias enrarecidas, que comienzan con un banquete junto a una troupe de invitados que se llaman Rey Huevo, Cara de Tentáculos y Señor Cabeza de Zorro. De ahí en adelante la lógica racional deja de tener lugar y la estructura de la trama -apoyada en lo maravilloso- se vuelve mucho menos lineal (capacidad de tensar lo real a puro juego: huella estilística de Mancini).

Para encontrar a su abuelo, que se supone extraviado en otro plano de la realidad, Víctor encara una aventura metafísica contra el Anti-Ser (“ver el rostro del horror”) a fuerza de convertirse en un "guerrero ultradeformer". Niño Oruga se vuelve, entonces, relato de autosuperación en cierta línea argumental en la que hay que destruir el Ego para desactivar la demencia persecutoria reinante en el Ultramundo, mientras unas medusas inmensas surcan el cielo ennegrecido a pleno rotulador.

Si lo despojamos de los elementos fantásticos que condimentan la narración, el escenario donde transcurre esta historia (el Ultramundo de Mancini) se parece bastante a nuestro mundo circundante. Un sistema de vigilancia omnipresente a partir de unos gigantes ojos que vuelan y disparan, la insistencia en retratar vidas asfixiadas 24/7, la imposibilidad de imaginar un “afuera” del control. Y en ese raid, la única opción de gambetear la vigilancia permanente es organizarse y refugiarse con amigos bajo tierra: alegorías undergrounds para políticas paranoicas.

Con Niño Oruga, Mancini construye una novela de autoconocimiento más bien díscola, una historia de transformación sufrida (nadie acepta sin reniegos dejar de ser quien es, ni siquiera la oruga que se vuelve mariposa). Como si nos dijera que, para hacer relectura familiar y búsqueda interior, primero fuese necesario interrumpir la realidad y tornarla ensoñada, alucinatoria, extraña. Después de recorrer el laberinto frenético y paranoico de su Ultramundo, quisiéramos salir corriendo y abrazar el corazón de lo mundano.