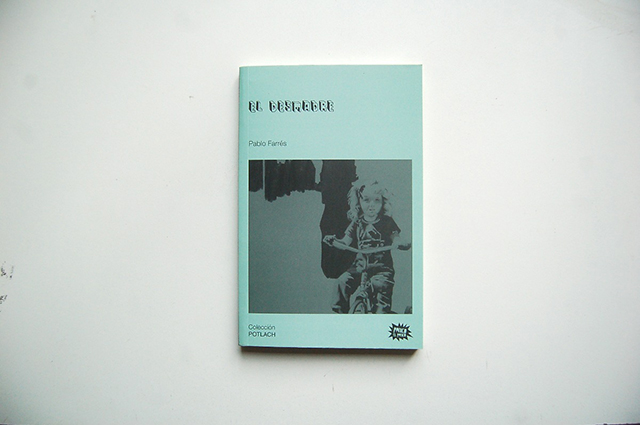

En el mundillo literario la mayoría escribe porque anhela cierta posteridad otorgada por el mercado. Agotar ediciones sobre temáticas que estén en boga a los tiempos corrientes pareciera ser una receta infalible. La profesan hasta el hartazgo. No obstante, es un privilegio vivir en conflicto con la propia época, escribir a espaldas de ese frenesí. Porque por más que no queramos, en todo momento uno es consciente de no ser como todos los demás. Ese agudo estado de desemejanza, por muy indigente y estéril que parezca, constituye la única escapatoria sincera para llegar a cierta verdad. La propuesta de Pablo Farrés sigue ese destino. La de incinerarse bajo la cruda y despechada potestad de la verdad. Así El desmadre (Pánico el pánico), es una de las novelas más asincrónicas publicadas recientemente en Argentina. Será, por ello mismo, una de las últimas en envejecer.

-¿Cuál fue el disparador de esta novela?

-Ojalá existiera alguna vez algún disparador inicial. Todo sería un poco más tranquilo y ordenado. Pero no tengo esa gracia.

-Pero al escribirla, ¿jamás llevaste ningún tipo de plan?

-En general, se trata de una masa verbal de la que a veces despunta alguna línea que se promete como narración. Igualmente si existiera ese disparador, creo que rápidamente se borraría. Hay algo de mito de origen en la idea de disparador. En realidad las narraciones aparecen cuando se dan ciertas conexiones que pueden armar alguna serie. En ese sentido, me resulta difícil llevar algún tipo de plan. En todo caso, es la meta final. Cuando se alcanza el plan es porque se terminó la novela. El plan no es la guía sino el horizonte: darle un poco de orden al caos.

-El desmadre desea asumir lo inenarrable. Asimismo, “Mailán”, un lugar demasiado afín a un país que nosotros conocemos bastante bien. ¿El libro es, o no es una gran metáfora a los años 70?

-Me parece que cuando se reduce a la metáfora de algo, el libro se hace prescindible. Ya ni hace falta leerlo. La cultura es una máquina de captura de sentidos; todo lo metaforiza, todo lo interpreta, todo lo clasifica. Los libros que más amo son aquellos que cuando los termino no tengo idea de lo que acabo de leer. No los puedo metaforizar. Ojalá se pueda leer “El desmadre” de esa forma. El problema es que hay significantes tan duros que parecería imposible luchar contra interpretación y la metáfora que los nombraría: “los setenta”, “las Madres”, “los hijos desaparecidos”, etc. Contra esa lógica está escrito el libro.

-Mencionás a Los Urondistas, los de La Conti, aquellos otros de La Walsh. Por allí se asoma el fantasma de las hijas de Hegel. Los guiños son constantes. Pero aquí, creo que El desmadre no opera como parodia. Es un libro serio. Una novela política.

-Sí, claro que es un libro serio. Tan serio que da risa. Al menos a mí me da risa, y sólo me puedo reír de las cosas más serias. Cuánto más serias más posibilidades de una risa verdadera. Hasta el momento es el único modo que encuentro de pensar lo político de forma honesta. Ninguna parodia. Cero parodia. Contra todo tipo de parodia. Para que exista parodia hay que tener cierta distancia con respecto al objeto que se narra, cierta altanería, que yo no tengo ni quiero. Sino amara eso de lo que escribo no podría escribir. Que existan agrupaciones políticas que se llamen “los urondistas”, “los de la Walsh”, me resulta verdaderamente simpático. No tengo ninguna intención crítica para con eso, al contrario me parece de una candidez de la que me encantaría participar. Te doy un ejemplo contra la parodia. En la novela, a Evo -el personaje que se enamora de Gelman y lo busca por todo el país para que el maestro lo deje embarazado- lo mueve el amor. Ojalá yo tenga tanto amor por algún escritor como lo tiene Evo por Gelman. Insisto con la seriedad de eso. Los únicos verdaderamente paródicos son los tipos que juegan a lo profundo. Por eso Gelman fue un poeta paródico, paródico de sí mismo y de su propia escritura. En cambio, un señor que persigue a Gelman para hacerse embarazar por él, no es paródico, es absolutamente serio y revolucionario.

-Una narración que no cae en ideología política, valga aclarar. ¿Te preocuparon este tipo de aventuras formales?, me refiero al hecho de trabajar el tono a través de la narración.

-Más que por lo que dice, la subjetividad de un narrador se le juega entera en el tono, pero no por revelar algo del orden de la verdad sino, al contrario, por iluminar su subjetividad como puro artificio. Eso para mí es importantísimo porque ahí está la posibilidad de la libertad. Ser cualquiera y ser todos, en la medida en que el tono se sostenga. En el fondo, el tono es un modo de relacionarnos con el mundo, plegándolo en una narración que lo dice y a la vez lo desfigura. Por eso mismo, entiendo que no se trata de aventuras formales. Digamos que entre Raymond Roussel y Artaud hay un abismo de diferencia, pero lo genial sería encontrar a Roussel en Artaud y a Artaud en Roussel. Quizás ese sea un buen criterio de lectura para El desmadre.

-En El desmadre están los personajes, claro. Juan Reynoso, el marquesito, etc. Pero el verdadero protagonista aquí es el estilo. Desde este punto de vista, ¿crees que el libro se trató en parte de un ajuste de cuentas con la generación Literal (Lamborghini-Gusmán-García)?

-No veo un ajuste de cuentas. Tampoco me interesa ajustar cuentas con nadie. Y menos con Literal.

-¿Por qué?

-En Literal veo más un esfuerzo por posicionarse en un campo cultural que otra cosa. Fue un proyecto destinado al fracaso: querían visibilizar lo que por definición resultaba imposible y terminaron comiéndose los ojos. La mera idea de un programa como el que intentaron era un absurdo. Sin embargo lograron algo: le dieron nombre a ciertos facilismos literarios. Lo llamaron populismo literario. Eso no está nada mal, me parece que todavía resuena.

-La historia está atravesada por otra, aquella titulada “Escenas para una ontología deforme”. Allí abordás el tema de la pornografía, pero no para marcar una suerte de contrapunto narrativo.

-No sé porque está ahí, pero justamente, por eso mismo debe estar ahí. Igual, a la distancia, veo que hay puntos en que se tocan y se refuerzan, pero lo fundamental me parece que es la conexión entre la tortura, en un texto, y la pornografía, en el otro. Si la tortura, en cierto nivel, puede definir qué fueron los años setenta, quizás la pornografía pueda definir los modos de nuestra democracia. Y lo que veo entre uno y otro es cierta continuidad. Claro que en la pornografía –la más dura- se trata de cierto refinamiento y sutilización del horror. Por eso mismo la pornografía tiene una legitimidad cultural y legal. En todo caso, la pornografía con la que trabaja el libro alude al modo en que ciertas características de la tortura setentista se volvieron parte de un espectáculo público, más o menos barato y muy accesible, que responde a ciertos vericuetos sociopolíticos del deseo. La misma lógica que se juega en el porno, se juega en el debate político, en la tele, y sobre todo en el sometimiento psíquico que define a cada familia, cada escuela, cada laburo. De algún modo la democracia nos devuelve a nuestra pregunta más originaria: ¿qué hacemos con nuestra fascinación y necesidad de horror? Digamos que hoy la respuesta se podría sintetizar en un slogan tipo “Porno para todos”. Eso no está ni bien ni mal, pero habla del modo en que nos relacionamos con el horror, pasando de su dimensión política a su reconversión en espectáculo público y naturalización del sometimiento.

-Lo explícito se hace presente a través de toda la narración. ¿Considerás esencial la transgresión como herramienta de creación?, ¿por qué?

-Me sorprende cuando se habla de transgresión en mis textos. No veo ninguna transgresión de nada. No hay transgresión que no se relacione con una prohibición, llamándola, rogando por ella, poniéndola en foco. Es un modo humillante de pensar la literatura dominada por la idea de una ley o reglamento que explique qué es lo que hay que leer o escribir y qué es lo que hay transgredir. En todo caso, es una lectura absolutamente ajena a la producción del texto.

-Con el texto habilitás ciertas zonas del discurso de la memoria. Es muy interesante lo que hacés allí, cómo encarás eso en relación a Las Madres, con mayúscula, ¿no?

-Lo que me llama la atención es cómo la cultura nacional reaccionó y operó frente al horror en términos de cierto conservadurismo intelectual. Términos que se transformaron en emblema como “justicia, verdad y memoria”, y que seguramente definieron la identidad de toda una generación, son términos que me parece deberían ser discutidos un poquito. No hace falta armar una bibliografía sobre el asunto pero no me parece que en nombre de la “justicia, la verdad y la memoria” se llegue a un lugar muy diferente al del horror. No hay fascismo –y hablo de fascismo político pero también de fascismos de grupo, fascismo institucional, fascismo familiar, fascismo discursivo y cultural- que no hable en nombre de “la justicia, la verdad y la memoria”. Y, justamente, me parece que la literatura se hace con procedimientos que ponen en juego la contracara de la justicia, la verdad y la memoria. La literatura –en cuanto lengua que se hace extranjera dentro de la lengua- no deja de impugnar la ley que la justicia reclama; en cuanto produce ficciones desplaza la verdad al campo de sus astucias, desnuda su genealogía, y devela su cinismo; en cuanto encuentra en la creación su potencia, le devuelve a la memoria toda su capacidad ficcional, sus modos de selección, sus desplazamientos, sus conexiones insólitas. Por eso mismo, no termino de comprender la pretensión de hacer una literatura de la verdad, la justicia y la memoria, pero tampoco logro comprender qué tiene de malo asumir lo que de literatura se juega detrás del discurso de la verdad, la justicia y la memoria.

-En una entrevista afirmás “la escritura es el estilo, pero la escritura nace de un lugar que está fuera de las palabras”. Siguiendo esa premisa y en tu caso en particular, ¿cuál sería ese sitio?

-El día que lo sepa no sólo voy a dejar de escribir sino que también voy a abandonar mi disfraz humano. Asumiré entonces mis poderes divinos y reinaré sobre los hombres que no sepan cuál es el lugar que está fuera de las palabras. Mi reino durará tres milenios y habrá mucho sometimiento y crueldad –siempre con un fin pedagógico, por supuesto-. Mientras tanto voy a seguir disfrutando de mi tartamudeo, de mi ignorancia y de mis limitaciones.

-Ricardo Strafacce incluye a El desmadre como una de las novelas más relevantes editadas en la última década. ¿Cuál es tu relación con ella luego de verla impresa y con buenas críticas?, ¿estás conforme con el resultado?

-No estoy conforme, es una novela de mierda que debería ser absolutamente omitida, o, al menos, olvidada. Dado que yo mismo no pude darme ese lujo, sería un favor que me harían. Yo quiero escribir novelas de amor, pero no me salen.

-¿Podrías nombrar tres libros argentinos que te marcaron profundamente?

-Espacios libres de Levrero, Bandoleiros de Joao Gilberto Nöll, y Flores de Bellatín.

-Dada la naturaleza muy crítica de tus libros, me gustaría conocer tu opinión sobre escritores nacionales de la última camada; a la que pertenecés. ¿Reconocés alguna huella generacional en ellos?

-No lo sé. Me parece que la literatura tiene como horizonte el volverse inactual, y por ello mismo más que apuntar a generaciones instala ciertos modos de de(s)generación. Manigua y Cuadernos de Prypiat de Carlos Ríos, Los topos de Bruzzone, Plop de Pinedo, Crímenes perfectos, Frío de Rusia de Strafacce, ¿Qué hacer? De Katchadjian, Osobuco de Ever Roman, son algunos libros que me gustaron mucho. No veo en ellos cuestiones generacionales, más bien encuentro el paisaje de un borde, cierto exceso que es una fuga del presente, una excedencia, la posibilidad de un afuera.

Igualmente, intuyo cierta hegemonía discursiva que supone la literatura como un capital simbólico que circula en término de posicionamientos y legitimidades. Más una cuestión política que literaria. Ahí es donde se juega toda esa cuestión de la generación de escritores y esas cosas. Pero, bueno, me imagino que debe funcionar de ese modo.

-Tu opinión de Fogwill…

-Hay muchos Fogwill. Hay uno que está por sobre todos, uno que es un genio, una singularidad, una anomalía del paisaje. Es el Fogwill de los cuentos. Más que nada, los que escribió entre la mitad de los setenta y la mitad de los ochenta. Él mismo decía que fue en esos años que había alcanzado cierto “estado de literatura” al que ya no podría volver. También hay un Fogwill poeta que es una delicadeza de la lengua. Y hay un Fogwill público que se transformó en una especie de personaje conceptual, en el que el publicista sabotea al escritor. Después hay un Fogwill novelista, movido a veces por cierto espíritu sociológico que envisca su genialidad. Y también hay un Fogwill tan extraordinario como el cuentista, que es el Fogwill lector. Ese Fogwill inventó el mapa de la literatura argentina de los últimos 30 años. Eso no es poco. No lo conocí, y menos mal que no lo conocí. Prefiero quedarme con el amor por sus textos. Las intensidades que ahí se mezclan, la inteligencia narrativa y la audacia de sus cuentos no dejan de ser para mí un modo de educación sentimental.

-¿Qué estás leyendo y escribiendo actualmente?

-Estoy leyendo una antología de poemas de Gelman, y estoy escribiendo novelas de amor.