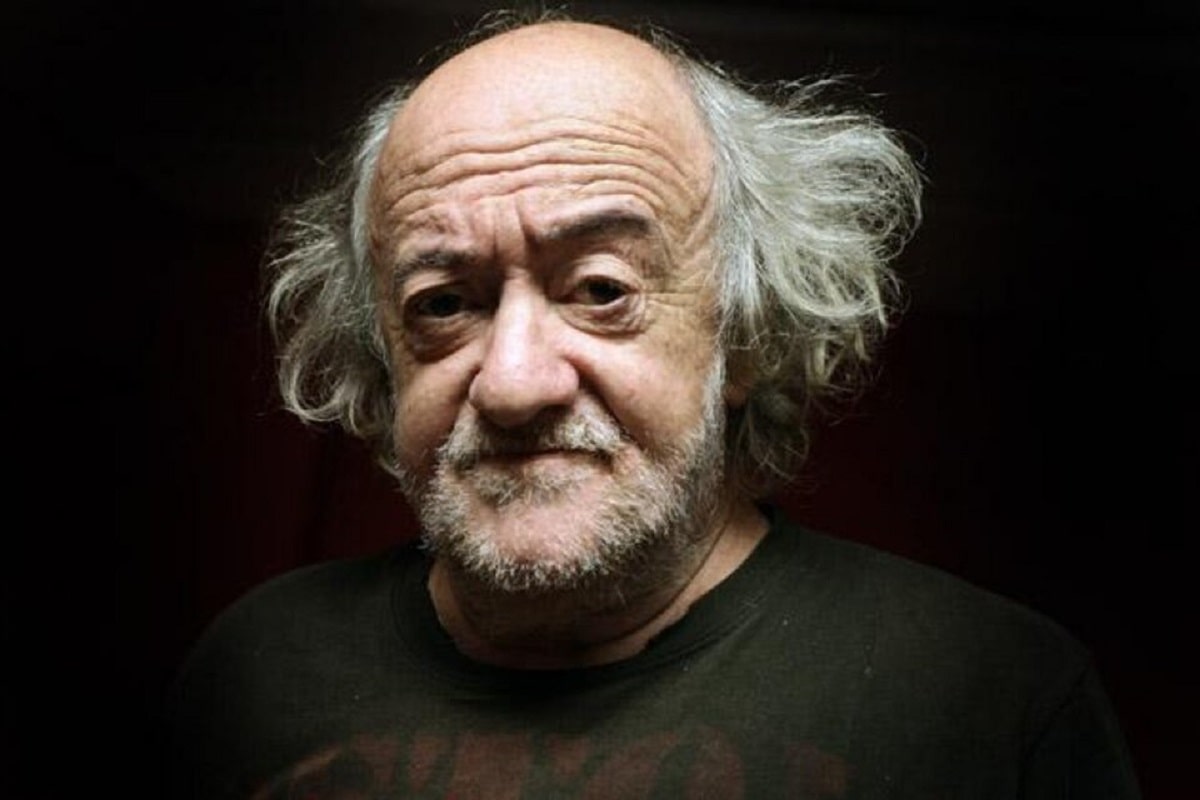

Como Borges según Divididos, Enrique Symns nunca fue bebé. Su imagen pública siempre lo proyectó como un tipo dejado, un anciano sabio y peligroso a los treintitantos y a los setenta. Pero el hombre que quiso ser un niño toda su vida alguna vez lo fue. Como constructor de su propio mito, Symns jugó a esquivar, despistar y contradecir.

Cambió en más de una declaración su fecha de nacimiento, tanto el año como el día: podríamos arriesgar como fecha aproximada el 22 de diciembre de 1945, aunque el calendario se ha movido hacia atrás o hacia delante según su antojo. Pasó su niñez en Monte Grande, en casa de sus tíos Angélica y Horacio, aquella casona de media manzana en Emilio Castro 64 que evocara con cariño como su paraíso personal. Allí aseguró haber vivido sus días felices, entre animales, sin asistir jamás a ningún tipo de institución educativa. Enriquito era uno más entre los bichos: puro instinto.

Con su cinismo a cuestas, puede decirse que toda su existencia atravesó el mundo con esa amoralidad animal. La instrucción llegó por vías alternativas. Se volvió desde niño un lector curioso y voraz, además de un pequeño delincuente que blandía las armas familiares para enfrentarse con sus vecinitos. La ciudad le pudrió el cerebro y las entrañas en plena pubertad, pero la mudanza del conurbano sur al centro no le mató aquel espíritu animal. En la jungla había que ser todavía más fiero. Se fugó de casa una y otra vez.

Bomba pequeñita

El Symns adolescente llevó a la práctica estrategias delincuenciales de todo tipo y color. Intentó, supuestamente con suerte, ser universitario por un tiempo, aun sin título primario, hasta que lo descubrieron. Se dedicó al hurto y al robo, y fue dealer por un tiempo. Hasta que partió a Brasil a hacer la experiencia psicodélica y, a su retorno, se encontró con un gobierno dictatorial. Rajó a España –previo paso por Holanda– donde, en otra escala del mito, escribió un libro que vendió mucho pero no firmó y del que, por supuesto, no hay rastro alguno. Otra de sus posibles jugarretas entre el periodismo y la ficción, un ladrillo más en su automitología. Allí descubrió que podía vivir de la palabra. Siempre había vivido del aire, por lo que no estaba tan lejos.

Hubo dos hechos que lo pusieron en órbita porteña. El más conocido es, claro, su encuentro con la tríada fundamental de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hacia 1980. Enrique conoció primero a Poli Castro en el Centro Cultural Congreso, haciendo el monólogo "Recuerdos de un vagabundo", poco tiempo después de un estreno casual sobre las tablas, cuando ocupó el lugar de una compañía de teatro que pegó el faltazo en otro centro cultural, en Temperley. Allí encontró su metier. A las semanas, apareció la Negra acompañada de dos muchachos. No pasó mucho para que suba a escena junto a ellos. Dejó de hacer sus espectáculos en solitario en pos de aquella sociedad artística.

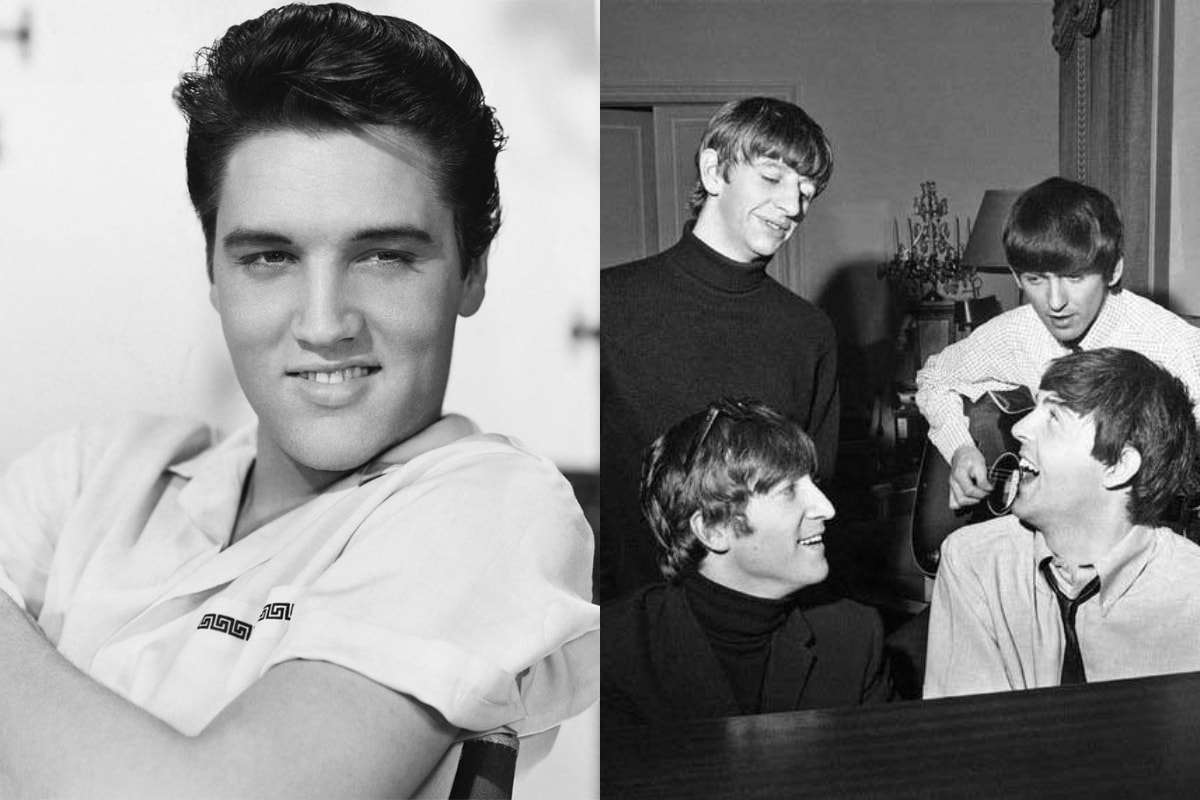

El otro hecho, no tan comentado pero también esencial, fue su cruce con una figura similar y antagónica a él: Jorge Pistocchi. Fundador de Expreso Imaginario, nunca bebé como Borges y Symns, Pistocchi fue mecenas de las primeras bandas del rock nacional, dilapidando una herencia, para luego convertirse en una figura central del periodismo de rock argentino, con una evidente impronta hippie (hasta que se fue con los heavies, pero esa es otra historia). En 1982, le propuso a Symns ser el jefe de redacción de la revista Pan Caliente, en su segunda etapa de solo tres números luego del famoso festival de supervivencia con los Redondos y la primera plana del rock local. Ambos poseedores de voces aflautadas de dibujito animado, hicieron una alianza breve que funcionó casi como un pasamanos. La transición del posthippismo al escepticismo punk: había una guerra por delante y los tiempos estaban espesos. Obedeció seguramente a motivos económicos, pero las portadas pasaron de ser color a blanco y negro. Vaya síntoma.

Pistocchi reconoció a Enrique tiempo antes de morir: “Disiento gravemente en muchas cosas, pero en ese momento estuvo al pie del cañón en un momento muy difícil como la guerra de Malvinas”. Un comunitarista y un traidor innato lograron trabajar juntos durante cuatro meses. No pasó mucho para que Gabriel Levinas, editor de esa segunda etapa de Pan Caliente, pensara en Symns como un autor potable para la revista El Porteño. Tuvo que crearle un suplemento porque sus compañeros no lo soportaban.

Para tipos que no duermen por la noche

Symns terminó de convertirse en el impúdico número uno cuando Cerdos & Peces fue una realidad. Había aprendido en España que la jodita del destape estaba en mostrar, precisamente, aquello oculto tras un velo. Pesimista activo, encontró la luz en lo rancio, lo prohibido y lo condenado. Cuanto más feo, más brillante. Entonces: si la gran revista contracultural durante la dictadura fue Expreso, Cerdos & Peces se alzó como el pasquín paracultural de los outsiders, empezando por el propio jefe.

Al calor de la democracia naciente, el proyecto ya no estaba en cosechar tomates ni armar comunidad, sino enseñarle a los presos cómo escapar de la cárcel y meterse toda la cocaína posible en las narices (Symns es indudablemente el mayor promotor de la merca, en su era dorada y siempre). La mejor luz no era la del sol, sino la de una lámpara titilante del bar más podrido. Su propia repelencia era su mayor atractivo: ser total y absolutamente desagradable. Seductor y ponzoñoso, revirtió el orden de los factores para hacer un medio que no mirara el mundo desde el ojo del poder. Los reflectores apuntaron con cariño a los delincuentes, los drogones, los extraviados e incluso los pervertidos. De alguna manera, todo aquello que Symns también era. Un alma de doble filo.

Tu enemigo

Por las páginas de Cerdos & Peces pasaron plumas destacadas del periodismo y la literatura argentina. El éxito y el prestigio de la revista (tuvo de los dos) sumado a su sociedad ricotera, hicieron de Symns una figura central de la cultura de aquellos años. La muerte de Walter Bulacio lo distanció de los Redondos, que se sintieron traicionados por sus palabras al respecto en la Cerdos, pero no lo alejó del rock. Al fin y al cabo, Enrique era un hombre de antros, y siguió haciendo lo suyo junto a una nueva camada que tomaría por asalto la década del noventa: declamó para Los Piojos, Bersuit y Caballeros de la Quema (y tuvo una preciosa participación en “Mosca de bar” de 2 Minutos). Fito Páez le encargó una biografía en su momento de mayor éxito comercial. El escorpión Symns obró por su propia gracia, y el rosarino probó el sabor agrio de las copas de la traición: había ayudado a nuestro miserable en momentos aciagos, y así le pagaba. Pues bien, el que avisa no traiciona, y Symns expuso desde siempre sus procederes.

Sin embargo, una y otra vez aparecieron amigos que le tendieron una mano, tal su magnetismo. En 1998, harto de todo el mundillo del rock, seco, con su proyecto editorial en uno de los tantos impasses que tuvo, le pidió a un amigo chileno -el poeta Marcelo Rioseco- que lo sacara de Argentina. Su escena de despedida es antológica: cogió con una dealer colombiana a la vista de todos los presentes en Ave Porco, recordado antro de Sergio de Loof –básicamente, un lugar en el que podías encontrarte a Symns cogiendo con una transa colombiana a la vista de cualquiera– y al acabar, descubrió que le sangraba la pija. Esa fue la advertencia. Cruzó los Andes con la verga rota, pero el sentido de la oportunidad intacto. Reconstruyó su físico y su vida por enésima vez: cofundó The Clinic, medio aún vigente por el que pasaron plumas destacadas del otro lado y de este de la cordillera -desde Pedro Lemebel hasta Alejandro Zambra- y se ganó una fama que lo llevó a ser el biógrafo del grupo más importante del rock chileno en los noventa.

Los Tres le encargaron una tarea que, de nuevo, desató el vendaval. El enojo de Fito Páez fue una caricia de sobrino al lado del bardo descomunal que armó Enrique -coautor junto a su gran compañera de andanzas, Vera Land- en Chile con La última canción: la investigación concluyó que el verdadero motivo del final del grupo era el romance de Javiera Parra, nieta de Violeta y hermana de Ángel, guitarrista del grupo, con los otros tres integrantes. La biografía, en principio autorizada, luego tuvo la negativa del grupo. Pero las entrevistas ya estaban hechas, y salió. La defensa del autor estaba en las mismísimas páginas del libro: “No es posible escribir sobre personas a las que no se les proyecta o adjudica cierto horror, admiración o ternura”. Álvaro Henríquez, como el Indio Solari, descargaría su furia con canciones. Jorge González, tal vez el gran rockero chileno, también había pensado en Symns como su biógrafo. Pero prefirió (y logró) que sus memorias intervenidas por el viejo no se publicaran.

El montaje final

Luego de un lustro en el país vecino, y otra vez con una ayudita de sus amigos, el rufián volvió a la Argentina a hacer lo que mejor le salía: ser el puto, jodido y viejo verde Enrique Symns. Escribió algunos volúmenes que oscilan entre la biografía novelada y el periodismo rastrero –El señor de los venenos, Big Bad City–, vivió aquí y allá cual linyera y lumpen, anduvo por Mar del Plata y el sur, fue cooptado una y otra vez por su hedionda y amada Buenos Aires. De pensión en pensión, de hospital en hospital. En Bariloche se encontró el primer escollo: un ACV que le dio un susto y lo dejó postrado un tiempo. Luego supo que tenía diabetes, y allí el sendero de la decrepitud se puso peludo del todo. Con iguales dosis de resignación y humor, Symns aseguraba que hacía rato quería morirse pero la parca se le escapaba. Justo a él, un merodeador obsesionado con esa concha.

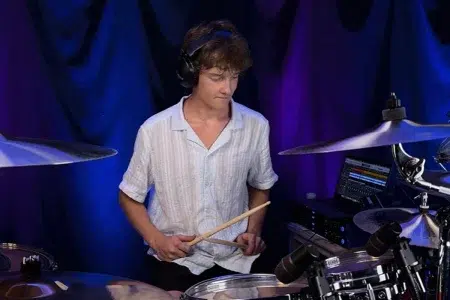

En los últimos años se reencontró con el mundo del rock de la mano de Los Espíritus, de su frenemy Andrés Calamaro, sobre quien dijo pestes de las que luego se retractaría, y de su compa Daniel Melingo, que en su último álbum de estudio, Oasis, registró “Soy un virus”, viejo poema de Enrique, justo en los albores de la atroz pandemia. Cerdos & Peces tuvo su número despedida en el siglo XXI, otra mano para un tipo que, por primera vez, se dejaba mostrar frágil.

El periodista Jeremías Madrazo compartió por estos días un fragmento del último Symns. Desde su cama, el nunca bebé aseguraba estar sobreviviendo y haber tenido una vida “casi apasionante”, en la que solo le faltó matar a alguien (cuando se le pregunta a quién nombra al Indio Solari, su gran compinche, con quien tuvo una reconciliación pública justo a tiempo). Al final del registro, susurra un pedido entre risas: merca. El jueves 16 de marzo se despidió -hoy, que esta palabra es un pedazo de papel higiénico en el culo del mundo- un auténtico libertario. Snif.