La oralidad de Leila Guerriero es un reflejo de su escritura. Los adjetivos no sobran, las definiciones atraviesan un proceso quirúrgico mental antes de convertirse en palabra, y la sutileza de los espacios y las pausas es el mismo mecanismo que utiliza en sus textos para describir un perfume, o preguntarse qué dice la otra persona, cuando no está diciendo nada.

Sería un error resumir su último libro, La llamada, como un libro sobre la vida de Silvia Labayru, sobreviviente de la ESMA. Porque es también el testimonio de la pasión juvenil idealista de los setenta en Argentina; es la rebelión adolescente ante la disconformidad de integrar un árbol genealógico plagado de figuras castrenses; es una historia de amores libidos —y desamores— entorpecidos por el paso del tiempo; es el testimonio de dolores ominosos que nacen cuando el desprecio por la vida humana no conoce límites; es, por último, un cruento relato de horrores que solo el profesionalismo de una de las plumas más brillantes del periodismo narrativo puede describir dándole la espalda al sensacionalismo. Todo en su conjunto es, a su vez, la vida de Silvia Labayru, sobreviviente de la ESMA.

Rodolfo Fogwill decía que la literatura no cuenta historias sino maneras de contar historias. Es en esa construcción laberíntica —con relatos de amigos, familiares, ex parejas, ex parejas que ahora son amores ardientes, la propia Silvia, sobrevivientes del terror y prófugos raudos de esos terrores— que se van acercando piezas amorfas de un rompecabezas difícil de armar. La llamada prescinde del juego estéril de buscar verdades absolutas, y por el contrario, se alimenta de las contradicciones y la multiplicidad de miradas sobre un mismo hecho. Cuando lo que está en juego es la vida -de uno y de su entorno- la condición humana reescribe sus límites.

A fines de 1976, cuando la violencia del aparato represivo se encontraba en su máximo esplendor, Silvia Labayru fue secuestrada. El salvajismo de su captura le impidió tomar la pastilla de cianuro que llevaba encima —método comúnmente utilizado por militantes Montoneros para evitar su detención y la consecuente tortura— y solamente llegó a gritar su nombre mientras la arrastraban. El cuadro era discordante: sentada en la parte trasera de un auto, no dejaba de pensar en su muerte, mientras contemplaba las flores de un hermoso día veraniego.

En el libro mencionás que Martín Gras, alto jefe Montonero secuestrado en 1977, rechazó la propuesta de una entrevista. ¿Hay otras personas que considerás hubiese sido importante conversar?

Bueno, Martín Gras para mí era una entrevista fundamental. Me parece que era una voz completamente distinta a todas. Primero porque era una persona muy importante para Silvia, después porque ella lo mencionaba mucho en su relato y había varias cosas que yo quería contrastar con él. También me hubiese gustado hablar con algunas de las Madres de Plaza de Mayo, porque aparecían mucho en el relato de varias sobrevivientes en relación a cómo se sintieron ellas con los organismos de derechos humanos cuando salieron de la ESMA. Me parecía importante dejar asentado en el libro que eran entrevistas que se habían pedido y a las que no se había accedido por distintos motivos. Y después, con el libro ya publicado, pensé que debía haber buscado a la esposa de [Alberto] González por las declaraciones de Silvia sobre esa violación a dúo que aconteció varias veces. Recién en los últimos años se había dado cuenta que también había sido violada por una mujer.

La llamada impulsó nuevas discusiones acerca de las distintas formas que puede adoptar una violación, el hecho de que una mujer pueda ser violada por otra, y críticas contundentes a Montoneros por la desprotección de sus militantes...

Hay libros que preceden a La llamada que hablan sobre las violaciones, como Putas y guerrilleras de Olga Wornat y Miriam Lewin, que está citado en mi libro. Ese es un trabajo de alguna manera fundante en términos de cuál fue la especificidad de ser mujer en los campos clandestinos de la dictadura. Lo que Silvia pone en discusión es la mirada social sobre la reacción de una mujer ante una violación. Es interesante el punto de vista de Inés Herkovich, una académica que cita bastante Silvia Labayru, que dice que a veces la pasividad es como un forma de resistir, porque en realidad lo que estás haciendo es resistir a la muerte. Entonces se puede pensar que esa pasividad, a veces, baja los niveles de violencia y hace que no te maten; y sí, es una píldora muy difícil de digerir para mucha gente. Respecto a la mirada crítica de varios sobrevivientes sobre la actuación de sus ex compañeros, creo que era una conversación un poco solapada, entendiendo que es una conversación bastante difícil de dar. No todos tienen la misma postura en relación a eso. Silvia es muy crítica, pero otros tienen una mirada que no la llamaría compasiva, pero sí un intento de comprensión sobre lo acontecido.

Hay un comentario impactante de Hugo Dvoskin, pareja actual de Silvia, donde le recomienda no declarar que ella pudo evitar ser violada por otro de los oficiales, porque sino parecería que hay una búsqueda de protagonismo. Nuevamente, aparece la mirada del hombre sobre el imaginario del comportamiento debido ante una situación como esta.

No creo que Hugo lo haya dicho en ese sentido. Lo que le dijo a Silvia, básicamente, es que el tipo no la violó porque no quiso, que nada de lo que ella imagina que pudo haber hecho para que el tipo no la violara fue en realidad el factor decisivo para que no sucediera. Lo que hizo Hugo fue desvestirla de esta cosa un poco omnipotente que tiene Silvia, de pensar que con su actuación puede evitar una situación tan extrema como esa. De alguna manera, todo lo contrario de la interpretación que hacés vos. Es como decir: ¿Sabés qué? No podías tomar absolutamente ninguna decisión, eras una esclava de estos tipos y podrían haber hecho lo que quisieran.

Hace un tiempo declaraste que La llamada es también un libro sobre la memoria individual. Me impresionó ver como Silvia podía confundir algunos recuerdos significativos, pero en 50 años no había olvidado la canción que ponían los militares mientras torturaban ("Adelita" de Nat King Cole).

Me parece que es un libro sobre cómo los recuerdos más impactantes a veces terminan deformándose. Cada persona se termina contando a sí misma un cuento que tal vez le permite revivir o recordar esa situación con menos dolor o con más autocomplacencia. Por eso también me parece súper relevante el rol del periodismo en este caso, para recoger esos testimonios antes de que las memorias queden completamente borradas. Creo que, en ese sentido, es un libro que muestra un poco la fragilidad y los disfraces de la memoria humana; que ni siquiera cuando la historia grande con mayúsculas choca con tu historia personal, hace que las cosas te queden grabadas a fuego de una manera absolutamente monolítica, inamovible.

Ahora que mencionás la labor periodística, ¿fue una iniciativa tuya ir a la ESMA juntas?

Le propuse varias cosas, pero eso es normal, es el rol de un periodista. Cuando entrevistás a una persona comenzás a hacerte una especie de mapa de sus actividades y de los sitios que fueron relevantes en su vida, por eso le propuse ir juntas a la ESMA. También le propuse ir a ver el departamento donde se crió en la calle Jorge Newbery, le propuse ir a cenar afuera, o ir a tomar un café con Lidia, que es una de sus mejores amigas. Una vez que tuve más o menos claro cuál era su geografía emocional, le sugerí visitar al padre que estaba internado en un geriátrico. Fue una situación fuerte porque él no estaba en una buena condición física ni mental [Nota del escritor: al momento de esta entrevista, Jorge Labayru había fallecido hacía dos semanas]. Silvia fue un poco reticente al principio, pero no por una cuestión de que yo me vaya a encontrar con una información desconocida que ella prefería ocultar, sino por el delicado estado de salud de su padre. Estaba muy deteriorado, muy perdido, pero era asombroso cómo algunos recuerdos de aquellos años afloraron de todas maneras, aunque un poco confusos o brumosos. Para mí, desde el punto de vista de la conexión más emocional con la situación, fue muy valioso ver a ese hombre en el que ella de alguna manera deposita la idea de que gracias a aquella llamada pudo seguir con vida.

Aquella llamada se realizó el 14 de marzo de 1977. Silvia Labayru llevaba ocho meses de embarazo y casi la mitad los había transitado engrilletada en un infame sótano rodeada de gritos y colchones ensangrentados. El oficial de la Armada Eduardo “Tigre” Acosta quedó entumecido cuando el padre de Silvia —Jorge Labayru, piloto de la Fuerza Aérea— respondió precipitadamente al llamado con insultos a la agrupación guerrillera Montoneros, creyendo que eran los culpables por la muerte de su hija. Una hija que no solo estaba viva, sino que gestaba otra en su vientre. Un nuevo llamado le permitió a Jorge escuchar la voz de Silvia, que efectivamente respiraba, pero desde los círculos más profundos del infierno.

En ese corto período de tiempo, apenas un cuarto de año, Silvia ya había padecido abusos, golpes, maltrato, violaciones y desprecio. Todavía restaba vivirlo varios meses más. Pero su consuelo —si es que el consuelo mental puede paliar de alguna manera el físico— era la aseveración de no haber entregado a nadie, de haber soportado, aún embarazada, la enajenación de las Fuerzas Armadas sedientas por extirpar lo que ellos llamaban “el cáncer argentino”. Ella sabía que la única manera de soportar la tortura era hablando, estirando los interrogantes en un ida y vuelta confuso de datos inútiles.

El entusiasmo de una Silvia adolescente —y de tantos otros— por integrar un espacio que luchaba por la conciencia de clase, la redistribución de la riqueza y pregonaba la movilidad social, se fue disgregando con el paso del tiempo hasta mutar en una mirada retrospectiva cargada de cuestionamientos. Ciertas posturas retrógradas dentro de la organización —juicios políticos por abortos—, resoluciones extremistas sobre comportamientos indebidos según el Código de Justicia Revolucionario —ejecuciones ante el intento de abandonar el país— y la falta de una red de contención que protegiera sus miembros, socavaron los sueños socialistas de una generación ávida por la liberación nacional.

Ese mejunje de anhelos y realidades adversas terminó entorpeciendo la construcción de un relato unificado —presuponiendo que algo así es posible— y la vorágine de los sangrientos años 70 en el país, con su perniciosa desinformación, no hicieron más que dinamitar las discrepancias entre las filas.

En algunas visitas a la ESMA entra en tensión el discurso, o las formas, que se imparte en el Museo de la Memoria. Es sorprendente escuchar a varias sobrevivientes sentirse “como los monos del circo”...

Definitivamente es fuerte y, como decís vos, no fue Silvia sola, fue también Lidia, cierta crítica acerca de un uso con buenas intenciones, porque no hay ninguna duda acerca de que en el Museo de la Memoria lo que se quiere es precisamente valorar y rescatar esas memorias. Yo por otra parte también percibí una especie de falta de delicadeza. Hubo una reunión con periodistas en la cual Silvia no iba preparada para hablar ni para recibir preguntas, y de pronto nos encontramos en un círculo de colegas que hacían preguntas muy bestiales, a bocajarro, que solo me había permitido hacer muy avanzadas las entrevistas. Me dio curiosidad preguntarle a Silvia cómo se sentía al respecto, y su respuesta fue “ya estamos habituadas, sabemos que somos como los monos del circo”. Pero por otra parte, al mismo tiempo que ella dice esto, va a esos espacios cuando la convocan; su crítica no hace que pierda de vista que son lugares en los que le interesa estar y dar la discusión. No hay un frente común entre los sobrevivientes, como por ahí sí lo hay entre los hijos de desaparecidos o familiares. Eso habla de que es una situación muy compleja, muy laberíntica, en la que no todos piensan igual, no todos piensan lo mismo del otro y hay cosas que no se hablaron nunca entre ellos.

Hay un diagnóstico psicológico recurrente de varios hombres, por parte de muchos de ellos con bastante ligereza, y es la idea de que Silvia padecía el síndrome de Estocolmo.

Creo que es una etiqueta fácil que a mucha gente le soluciona tratar de entender algo muy complejo. Es como esas cosas acerca de las cuales nadie sabe nada hasta un determinado momento, y de golpe se pone de moda y todo el mundo sabe lo que es el síndrome de Estocolmo o la teoría del caos, o sobre física cuántica o el gato de Schrödinger. Pero es una etiqueta que en este caso no aplica, porque el síndrome de Estocolmo es una especie de identificación con el captor, y Silvia siempre tuvo claro que estos tipos eran unos monstruos, no había la menor confusión en ella y no hubo ninguna fascinación de ninguna clase. Simplemente hizo lo que pudo para proteger a su hija y evitar que la maten. Entendiendo que todo su entorno, inclusive aquellos que estaban afuera, corrían peligro.

Cuando llega a la ESMA, Silvia pide ver el cuerpo de Cristina Lennie, cuñada que tomó una pastilla de cianuro cuando se vio acorralada por un grupo de tareas del Ejército. Y luego pide algo más que no se menciona en el libro. ¿Fue una decisión personal no hacerlo?

Silvia apenas me pidió discreción con algunas cuestiones familiares pero no me dijo “no pongas esto específicamente”. En relación a la historia de Cristina, me pidió ser cautelosa porque era algo que nunca había hablado con los Lennie, y descubrir determinadas cosas tanto tiempo después puede ser demoledor. Creo que también el libro deja en evidencia que hay muchas cosas que jamás se han charlado, ni entre amigos íntimos. Varios entrevistados se sorprendían por desconocer todo lo que había pasado Silvia, y eso refleja su personalidad, de no querer tener esa etiqueta, de demostrar que es muchas cosas más que una ex detenida de la ESMA.

Uno de los peores episodios que Silvia debió atravesar en cautivero fue, paradójicamente, durante una libertad fraudulenta. Debido a sus rasgos faciales fue elegida para representar el papel de hermana de Alfredo Astiz en uno de los operativos más emblemáticos del Proceso: la infiltración en la Iglesia Santa Cruz. El resultado fue la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas, varios activistas sociales, y la imperecedera acusación de Silvia Labyru como partícipe.

Aunque uno podría imaginarse que el calvario quedaría enterrado en ese enclave militar de Avenida del Libertador, al dolor de las picanas todavía faltaba sumarle la aflicción del repudio por parte de exiliados que creían que Silvia era una colaboracionista. Por aquellos años, la palabra sobreviviente tenía una acepción distorsionada: significaba ser un traidor.

Pero Silvia, la Silvia de hoy, le escapa al lúgubre etiquetado de sobreviviente. Su ajetreada vida entre Madrid y Buenos Aires, sus negocios, sus estudios inconclusos, sus tardes con amigas, sus amadas mascotas, sus despistes, sus hijos con hijos, sus lecturas voraces y su cinematográfico amor con Hugo expanden la figura de una mujer que conoció dolores que de solo imaginarlos, a muchos, les podría estrujar las tripas. Enfundada en su humor negro, ella prefiere divertirse con un comentario de Martín Kohan sobre “el día que nos reiremos de algún chiste sobre la cuenta de luz de la ESMA”.

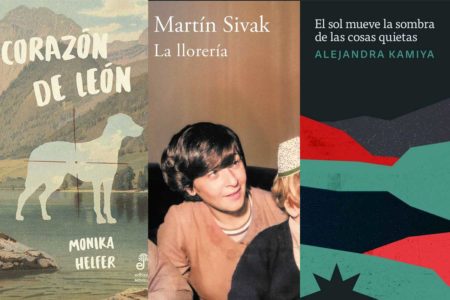

La llamada de Leila Guerriero se encuentra en librerías.