La década de los 90 comenzó en Argentina un año antes, con la agonía del gobierno alfonsinista, los saqueos y el derrumbe económico de la clase media en 1989. Con la asunción de Carlos Menem y la llegada del uno a uno, la noche se contaminó de la ficción de la plata dulce y la codicia. La Ley de Convertibilidad terminó con el romanticismo del under de los 80, que comenzaría a cotizarse y contagiarse del menemismo.

Se inicia entonces la cultura VIP de famosos y personalidades que poco tenía que ver con el espíritu de lugares de los 80 como Cemento o Bolivia. Un ejemplo de esto es cómo la directora de teatro y curadora Vivi Tellas comenzó a organizar eventos en diferentes lugares nocturnos y se llevó consigo al público que antes habitaba el Parakultural.

Pero los 90 tal vez sean mejor recordados como el comienzo de la música electrónica y las fiestas en lugares como El Cielo, la Age of Communication y Pacha. Colectivos artísticos como DJ Unión - compuesto por Carla Tintoré, Diego Ro-K y Cristian Trincado- fueron fundamentales en el desarrollo del género, además de otros DJs como Carlos Alfonsín, Aldo Haydar, Javier Zuker, Daniel Nijensohn y Romina Cohn.

Favorecidos por el uno a uno, el país recibió durante los 90 a grandes bandas internacionales como Guns N' Roses, The Rolling Stones, U2, Sex Pistols, Ramones, INXS, Duran Duran y Nirvana, entre otros. Por su parte, con la llegada de MTV Latinoamérica, muchos grupos de la escena local se vuelven masivos y alcanzan un nuevo nivel de popularidad, como Los Fabulosos Cadillacs y Los Ratones Paranoicos. Fue también la época de auge de la cultura del rock chabón y los shows de estadios, potenciada por la inusitada mística que alcanzaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Como contraparte de esto, también surgió una camada de artistas nombrada como el "nuevo rock argentino", en parte apoyados por la modernidad y masividad que había alcanzado Soda Stereo. Su estilo, catalogado de sónico o alternativo, entró en consonancia con lo que pasaba en los Estados Unidos e Inglaterra en los años 90. Bandas como Babasónicos, Martes Menta, Demonios de Tasmania, Suárez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Peligrosos Gorriones y Massacre, entre otros, apostaron a una búsqueda estética y sonora de vanguardia que contrastaba con el rock chabón de aquellos tiempos. Varios lugares de esta lista, además del ya mítico Cemento de los 80, recibieron a estos nuevos artistas.

En síntesis, el Menemato fue una época de contrastes, en donde una parte de la población argentina vivió una ficción de poder, lujos y posibilidades por el uno a uno y otra parte de los argentinos perdió su rumbo, oportunidades y estilo de vida para siempre. Los 90 podrían sintetizarse como una suerte de pornografía cultural y económica, que osciló entre el surrealismo de la ficción y la crudeza de la realidad.

Tomando como referencia el libro Las mil y una noches de la socióloga Cristina Civale, en Indie Hoy repasamos los diez lugares más destacados de la noche porteña en los 90.

10. Podestá Club de Copas

Abierto en mayo de 1996, el Podestá Club de Copas se transformó en un lugar icónico para músicos, artistas y trasnochados, en cuyo sótano tocaban bandas y el tránsito por su pequeña escalera era siempre lento y caluroso. Ubicado en Julián Álvarez y Soler, contaba con una ubicación ideal, rodeado de cinco esquinas en un barrio de calles de adoquines y árboles de antaño, y erigido sobre una vieja carnicería.

La música tenía mucho protagonismo en el Podestá, de hecho, su dueño Mariano Ponce tenía una banda llamada Tu Humor Maligno y que dejó cuando inauguró el local. Por sus instalaciones pasaron grupos que hoy son de culto como Cienfuegos, Demonios de Tasmania, Los Látigos, Carca, Willy Crook y Satélite, entre otros. En mayo del 2000 se mudó a la calle Armenia 1740, donde se expandió y pasó a llamarse Podestá Super Club de Copas. Actualmente sigue abierto y respeta el estilo de sus comienzos.

9. El Cielo

El Cielo fue una discoteca icónica de la costanera, desde donde se podía amanecer mirando al río. Fundada por “Poli” Armentano —ex dueño de Trumps, la disco de élite donde se cruzaban prostitutas VIP y políticos a fines de los 80— en sociedad con “Petty” Peterburg, se convirtió en un verdadero centro de difusión de la música electrónica en Buenos Aires. Según el DJ Carlos Alfonsín, fue la primera disco grande en pasar música electrónica durante toda la noche, sucediendo a espacios más pequeños como Área y Cinema.

El sueño de Armentano era transformar la costanera en un polo de diversión nocturna, y para eso apostó por replicar el estilo de las discotecas de Ibiza: una arquitectura similar, DJs invitados desde Inglaterra y Estados Unidos, y una programación que seguía de cerca las tendencias europeas. Incluso se considera que el comienzo del consumo de pastillas y drogas sintéticas en la noche argentina comenzó en sus instalaciones.

El otro factótum del éxito fue el relacionista público Javier Lúquez, que logró una mezcla única en la pista: desde figuras como Diego Maradona, Guillermo Coppola, empresarios y modelos, hasta curiosos poetas, artistas del under y personalidades consagradas. Las barras también reflejaban esa diversidad: una para rugbiers, otra para famosos y una más alejada donde se reunían los chicos freaks del under.

8. Club 69

Club 69 nació a partir de las fiestas que Pedro Segni y Rubén Cuesta comenzaron a organizar todos los jueves en el Teatro Concert, ubicado en Corrientes y Libertad, a una cuadra del Obelisco. Con el tiempo, esas noches pasaron a conocerse por el nombre que las definiría incluso al día de hoy, cada sábado de trasnoche en Niceto Club. Con un espíritu under y abiertamente gay friendly, Club 69 se convirtió en un punto de encuentro para bandas como los Illya Kuryaki y los Babasónicos, actores como Fabián Vena y “Susu” Pecoraro, y directores de cine ligados al recién creado BAFICI.

La entrada ya era una experiencia en sí misma: se subía por una escalera oscura y, al llegar, te recibían personajes lujuriosos y glamorosos que daban la bienvenida. Tenía algo del espíritu del Cabaret Voltaire, pero fundamentalmente se iba a bailar. Sonaban mucho Beck, Jamiroquai y Oasis, con DJs como Nico Cotta a cargo de la pista. Uno de los sellos distintivos de la fiesta era La Compañía Inestable: una troupe de bailarines, performers, chicas sexys y chicos gays que, cada noche, realizaban una coreografía distinta según la temática. Algunas de las más recordadas fueron “La noche España”, “La noche del terror” y “La noche de los deportes”.

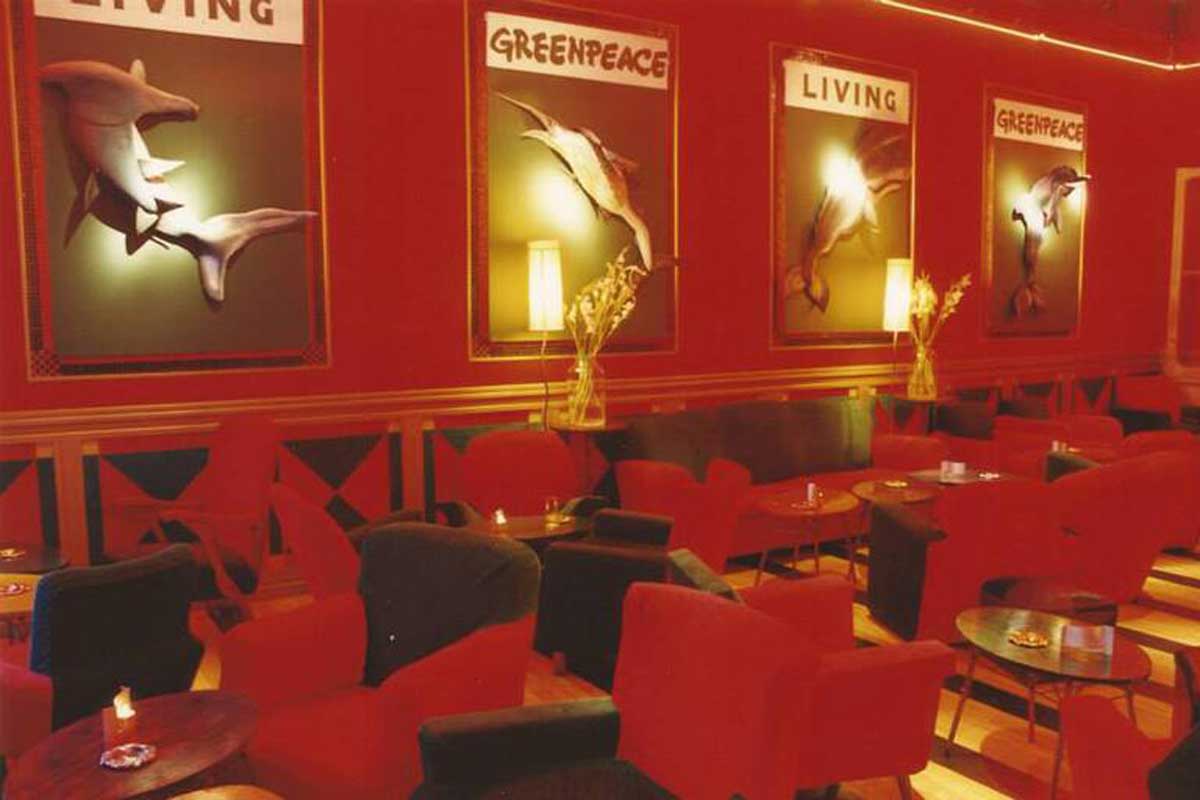

7. El Living

El Living fue una discoteca manejada por Yoryi D'Agostino dividida en dos espacios bien diferenciados: por un lado, un living repleto de sillones comprados de segunda mano, donde la gente se sentaba a ver videoclips y películas mudas proyectadas en una gran pantalla, mientras pasaba música el DJ D'Agostino, hermano de Yoryi. Por el otro, una pista de baile que comenzaba a llenarse recién a partir de las dos de la mañana, con los hermanos Miranda a cargo de las bandejas, mezclando acid jazz, electrónica y hits de los 80.

Por sus salas circularon bandas como La Portuaria y allí también comenzó su camino solista María Gabriela Epumer. La comunicación y las relaciones públicas estuvieron a cargo de Thibault Mercorelli, que trajo un poco de aire fresco al ambiente. Ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1500, El Living tuvo su pico entre 1993 y 1998 y soportó dos incendios, ambos ocurridos mientras estaba cerrado (uno de los cuales nunca fue esclarecido). Finalmente, bajó la persiana en 2021, víctima de la crisis provocada por la cuarentena.

6. Nave Jungla

Creado por Sergio Aisenstein y Ariel Battezzatti, Nave Jungla se convirtió en uno de los lugares más freaks de la noche porteña. El ingreso estaba a cargo de personajes extravagantes —algunos de baja estatura— y en la barra podían verse peceras con peces exóticos y axolotes. La atmósfera del lugar era una mezcla entre circo, antro místico y templo profano, con sillones altísimos que parecían tronos y un animador indio llamado Wasanga que tiraba fuego por la boca.

El público era tan diverso como la propuesta: bailarines de break dance y hip hop, junto a artistas como El Otro Yo, Juana La Loca, Los Brujos, Los Violadores y Charly García, y música a cargo de los DJs Javier Zuker y Willy Manicomio. También visitaron el lugar artistas internacionales como Manu Chao, Iggy Pop y hasta Guns N’ Roses, gracias a un acuerdo entre el club y la radio Rock & Pop. El lugar tenía una política de entrada selectiva, evitando el ingreso de ciertos grupos que podían generar conflictos. Ubicado en la esquina de Nicaragua y Scalabrini Ortiz, cerró definitivamente en 1997, tras múltiples quejas de los vecinos por el volumen de la música y sucesivas inspecciones policiales.

5. El Dorado

Fascinado con la decoración del bar Bolivia, Enrique Abud le propuso a Sergio De Loof construir un espacio similar en la calle Hipólito Irigoyen al 900. Así nació El Dorado, boliche y restaurante que tuvo como socios a Cristian Peyón, Martín Gersbach, Alejandro Kuropatwa y el propio Abud. De Loof no aportó dinero, pero se encargó de la decoración, inspirándose en dos películas españolas -Las cosas del querer de Jaime Chávarri y El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway-, y consiguió los materiales en el Cottolengo Don Orione de Once.

El Dorado tuvo a Carlos Alfonsín y Aldo Haydar como sus DJs residentes, y eran habitués de su pista drag queens como La James, Vivian y Charly Darling, además de figuras como Susana Giménez, Teté Coustarot y Anamá Ferreira. El estilo musical era ecléctico y se pasaban las nuevas tendencias sin caer en el snobismo. De hecho, la Selección Argentina festejó allí su clasificación al Mundial tras ganarle a Australia en 1993. Con el tiempo, los socios comenzaron a pelearse: primero se fue De Loof, luego Kuropatwa, más tarde Enrique Abud, y finalmente quedó a cargo Cristian Peyón, que lo sostuvo hasta su cierre definitivo en 2003.

4. Ave Porco

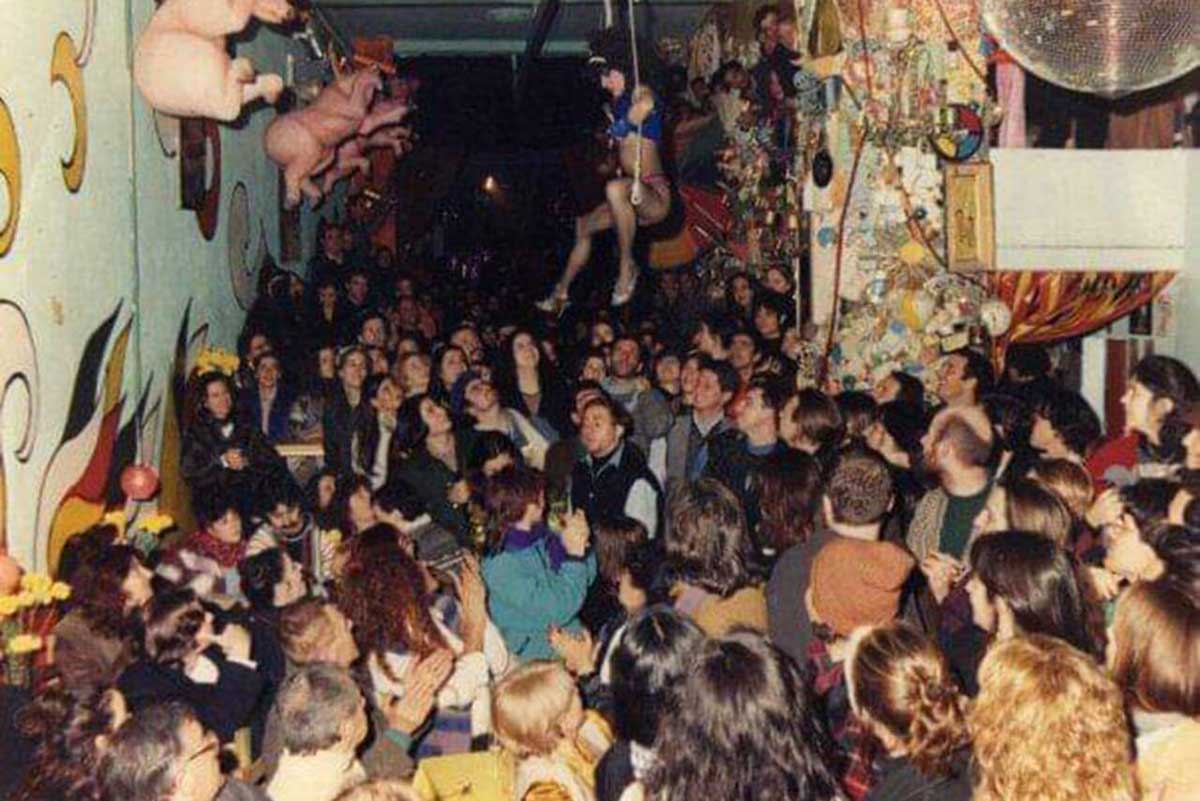

Ubicado en Avenida Corrientes, Ave Porco abrió sus puertas en septiembre de 1994. Sus socios fundadores fueron Marcia Amoroso y Jorge Pizarro, y la decoración estuvo a cargo de Sergio De Loof, Beto Botta y Kito Rojas. El lugar era un gran cuadrado con un escenario en la entrada, otro al fondo y un patio pequeño. La escultura de un chancho alado, símbolo del espacio, se ubicaba en la puerta. Según Amoroso, el nombre surgía de una idea simple: “todos tenemos una parte alada y una parte sucia”.

Más que una discoteca, Ave Porco funcionaba como un espacio performático. Cristian Trincado y Carla Tintoré eran los DJs residentes, conocidos por remixar cuarteto, cumbia y folklore. Su despegue llegó en 1995, cuando Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese estrenaron allí su obra Carne de chancho. También se realizaban los “Jueves de Cambalache”, noches en las que desfilaban diseñadores emergentes. Ave Porco era una suerte de cabaret de fin de siglo: un refugio contracultural, divertido, creativo y, al mismo tiempo, una forma de subsistir y de vivir.

La policía, lejos de reprimir, a veces se convertía en parte del público. Según la leyenda, en una ocasión un oficial terminó la noche con una travesti y olvidó su revólver en un reservado. No entregaban a los dealers ni interferían con la dinámica del lugar. Ave Porco fue un fenómeno de fin de siglo: no era antimenemista, ya que usufructuaba el contexto, pero sí un refugio contracultural divertido, creativo y, al mismo tiempo, una forma de subsistir. Cerró el 30 de diciembre de 1999, luego de haber celebrado con fiestas durante todo ese mes.

3. Pacha

Inspirada en el éxito de discotecas como El Cielo y The Age of Communication, la marca de los empresarios Carlos Diedrich y Carlos Blumenfeld fue inaugurada en octubre de 1993. En sus primeros tiempos, los concurrentes llegaban vestidos con trajes y smokings Made in Milán. Se consumía ketamina, pastillas, agua y alcohol, y sus fiestas más destacadas eran las de Clubland. Por sus bandejas pasaron DJs como Paul Oakenfold, Danny Tenaglia, Jeff Mills, Carl Cox y Laurent Garnier.

Pacha fijó los rituales de un segmento clave de la noche porteña. Su público comenzaba la velada en boliches como El Cielo, El Dorado o Morocco, y aterrizaba allí muchas veces pasadas las cinco de la mañana. Entre sus habitués se contaban los miembros de Soda Stereo, Coppola, Maradona, Charly García y Julio Bocca, así como modelos y músicos del under. Cerró sus puertas en 2016 por diversos factores, incluyendo la inhabilitación del local por parte del gobierno local y el impacto de la tragedia de Time Warp; el local luego reabrió con otros dueños bajo el nombre de Moscú.

2. Morocco

Inaugurado el 24 de noviembre de 1993, Morocco fue una de las discotecas más emblemáticas de los años 90, pero también un anticipo de la decadencia y el peligro que vendría con el nuevo siglo. Estaba ubicado en Hipólito Yrigoyen 852, a una cuadra de El Dorado, en un local que antes había sido una editorial y un comité de campaña radical. El lugar tenía tres pisos: un resto-lounge en la planta baja, un entrepiso VIP y una pista de baile arriba. La ambientación estuvo a cargo de Sergio Lacroix, mientras que Sergio De Loof diseñó el salón principal, mezclando lo latino con la modernidad para crear un “salsódromo” sofisticado. Allí se impuso un nuevo estilo: tropical y dance.

El público era tan ecléctico como su música. Con una capacidad de hasta 1.500 personas, recibió a rugbiers con ganas de escuchar cumbia, punks bailando tecno, yonquis, estrellas de rock, falsos poetas, modelos top, drag queens y actores. En el salón principal se bailaba a Rodrigo, Lía Crucet y Antonio Ríos, y cada año se realizaba el concurso de “La Reina de Morocco”, reservado exclusivamente para travestis. En el subsuelo, la propuesta era diferente: techno y electrónica a cargo de DJs como Daniel Nijensohn y Romina Cohn, e incluso ambient a cargo de los artistas del sello Frágil Discos. Aunque no permitían la venta de drogas, el consumo social era tolerado.

Sus fundadores fueron Diana Ruibal e Ignacio Cubillas, y más tarde se sumaron Ana Villacorta, Jaime Torrelioza y los hermanos De Dios. Alejandro Ros se encargó de los flyers y destacó con fiestas como “Morocco Marica Airlines”, que transformó la pista en un avión con azafatas. Además se sumaron noches de teatro, como obras como La moribunda de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese. Morocco también selló una alianza con el festival español Sónar, lo que permitió traer DJs internacionales como Laurent Garnier, Ricardo Villalobos y Pan Sonic.

Antes de su cierre en mayo de 2001, en su última fiesta se produjo un atentado con gases lacrimógenos que desató el caos. Las cámaras de seguridad habían sido tapadas segundos antes, y nunca se supo quién fue el responsable. Su cierre marcó simbólicamente el final de la euforia y la fauna menemista de la noche porteña.

1. La Age of Communication

La Age of Communication fue un espacio inigualable por su osadía, su delicadeza y ese halo de magia que la envolvía. Tenía dos pisos de ensueño, una biblioteca, una terraza donde se servían choripanes y rincones con sillones ideales para conversar sin necesidad de bailar. Fue ideada por Juan Calcarami, que buscaba replicar las experiencias nocturnas que había vivido en Holanda. Estaba ubicada en Marcelo T. de Alvear al 400 y abrió sus puertas en septiembre de 1992. La pista principal, llamada Cericette, estaba en el primer piso. Sonaban acid jazz, trip hop, house y acid techno, de la mano de los DJ Unión: Carla Tintoré, DJ Trincado y Diego Ro-k. El boliche arrancaba a la una y media de la madrugada y podía seguir hasta las ocho o nueve de la mañana. Mauricio Macri era uno de los habitués, y no era raro verlo bailar hasta el amanecer.

En el segundo piso funcionaba la biblioteca, y también el “Salón Puteux”, un colectivo de diseñadores de ropa liderado por Cristián Delgado y Pablo Simón. Uno de los espacios más peculiares era el Orient Express, un bar ambientado como un vagón de tren, inspirado en la novela de Agatha Christie. Además, se hacían proyecciones con optikinetics, una versión moderna de la lámpara de aceite. La Age of Communication cerró el sábado 20 de agosto de 1995, tras un violento procedimiento policial con perros, cámaras de televisión y sustancias ilegales que, según se denunció, fueron plantadas por los propios efectivos. El destino de sus socios fundadores fue trágico: Juan Calcarami murió antes de que terminara el siglo, y su socio Diego Bigot se suicidó en los primeros años del nuevo milenio.