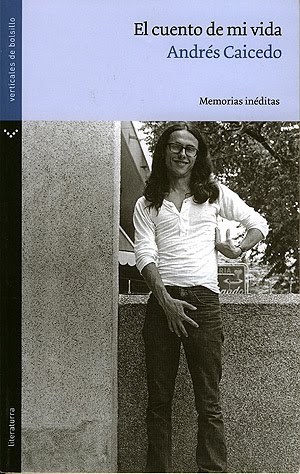

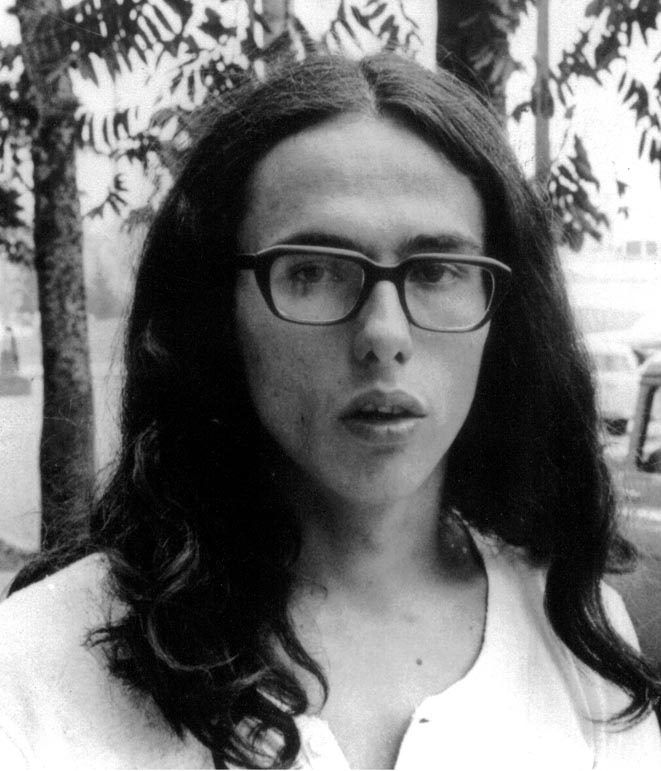

No me extraña que vuelva seguido a todo lo que tiene que ver con Andrés Caicedo. Es una buena compañía, y al igual que la idea de la muerte, me sigue adonde vaya. Cuando pienso en Caicedo, pienso en su relación con el padre, y de alguna manera completo ese recuerdo pensando en la relación con el mío. Pensar en Caicedo, pensar que se mató a los 25 años porque consideraba insensato vivir más tiempo, ayuda a vivir, el suicidio como decía Cioran, ayuda.

Cuando uno cae, es imposible que alguien te rescate, sobre todo porque extrañamente no queremos ser rescatados.

En fin, todo es muy difícil, y cuando digo todo, es todo.

Lo que trae el libro es eso. Es el relato de esa caída.

Una caída que empieza en el momento en que empezamos a tener uso de razón. El fin de la pureza.

En la última parte aparecen dos cartas de despedida, una a Patricia:

“Te adoro, te idolatro, si no puedo vivir sin ti llevaré, supongo, una especie de anti – vida, de vida en reverso, de negativo de la felicidad, una vida con luz negra”. La carta está fechada el 4 de marzo de 1977.

El mismo 4 de marzo, Andrés recibe el primer ejemplar de su novela Que viva la música, pero este acontecimiento no cambia su decisión.

Ayudado por una buena cantidad de pastillas, se despide del mundo.

Su partida me hace pensar en que hay una esperanza, la última tal vez. Una fe ciega en que hay un lugar muy lejos donde tanto dolor se apague para siempre, o al menos sea aliviado, no lo sé.