El temor a que las personas puedan ser reemplazadas por máquinas existe desde antaño y tiene innumerables implicaciones. Muchas de las preguntas que surgen ante esa posibilidad tienen que ver con el valor del trabajo, el arte y las relaciones. En ese contexto, surgen también interrogantes más filosóficos: ¿qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Hasta dónde puede la tecnología imitar o incluso suplantar nuestras cualidades?

"Partimos del supuesto de que los individuos somos una entidad que no puede ser artificializada. Bueno, es una hipótesis. Hoy hay una cantidad de saberes dando vueltas en nuestra sociedad que empiezan a hacer ver que es posible imitar lo humano hasta niveles un poco inquietantes”, reflexiona Juan Mattio, escritor argentino y autor de Materiales para una pesadilla, en conversación con Indie Hoy.

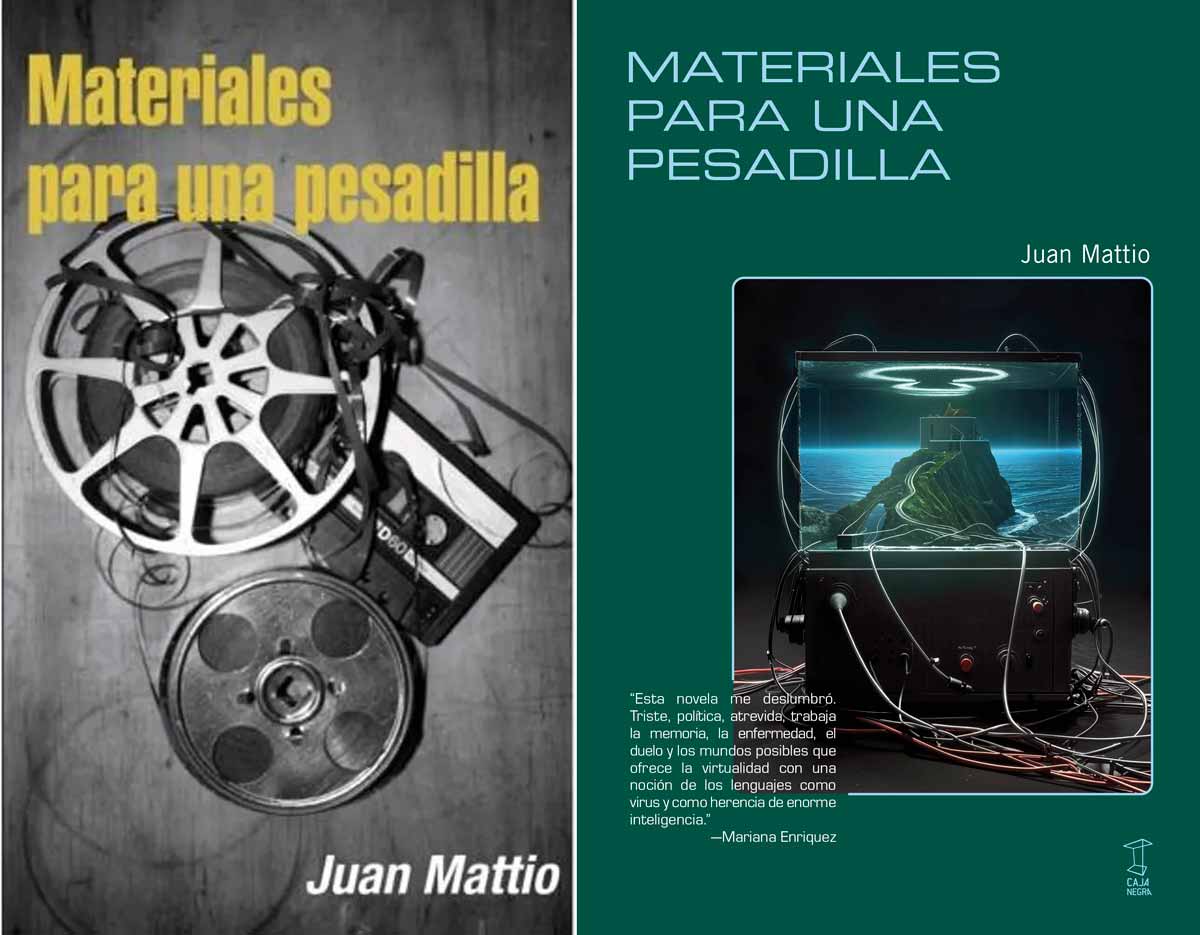

Reeditada recientemente por Caja Negra Editora, la novela sigue a un investigador llamado Keiner que busca continuar el trabajo de su amiga Katy, quien murió dejando una obsesión inconclusa acerca de una conspiración que se disparaba en múltiples direcciones. La historia sucede en un futuro no tan lejano en donde la sociedad vive en un entorno de realidad virtual creado por la programadora japonesa Haruka. Se trata de una ciudad digital donde se puede comer, tomar, viajar sin moverse y conocer gente de todas partes del mundo. Aunque su espíritu es claramente revolucionario, no deja de poner su talento al servicio del capital, como si su única opción fuera resistir desde adentro.

Pero todo sale mal cuando la megaempresa de realidad virtual lanza una actualización para que, basándose en la (enorme) huella digital de las personas, sus familiares puedan pagar e interactuar con ellas después de morir. El negocio se cancela rápidamente, pero persisten los rumores de que todavía existe un espacio donde es posible. Ese lugar es conocido como “Die Toteninsel”, que obtiene su nombre de una serie de cuadros del pintor Arnold Böcklin, y su título se traduce como “La isla de los muertos”.

La investigación de Katy, entonces, apunta a lo siguiente: sabe que hay un grupo intelectual (de lógicos, lingüistas, psicólogos y escritores) reclutado durante la última dictadura militar argentina para elaborar un dispositivo llamado Hermes para detectar ciertas palabras en los teléfonos públicos y grabar conversaciones. Esta idea llegó a Mattio a través de una militante del Partido Comunista, que le contó que durante la dictadura evitaba usar ciertas palabras en teléfonos públicos porque tenían la idea de que ciertas palabras activaban una máquina de grabación.

“En lugar de decir 'Cuba', decía 'la isla', por ejemplo —cuenta Mattio—. Eso me hizo pensar en cómo funcionaría un sistema así en términos analógicos, con las limitaciones técnicas de la época. Y llegué a la conclusión de que las palabras críticas debían ser clave. Esa lógica sigue vigente en la programación actual. Hoy, muchas tecnologías capturan palabras clave para distintos fines. Tiene dos implementaciones que parecen distintas, pero que en realidad no lo son: en publicidad y en vigilancia. Todos hemos hablado de querer comprar zapatillas y de repente nos aparecieron anuncios de zapatillas en el celular”.

En la ficción, el grupo de intelectuales que colaboró para crear Hermes fue luego llamado “la Escuela Argentina” y sirvió como inspiración para esos avatares que habitan "la isla de los muertos", es decir, sirvió a Haruka para construir sus chatbots en base a una teoría marginal de las palabras críticas. Como en La sustancia (2024), las personas necesitan conectar su cuerpo “real” a un suero para permanecer cierta cantidad de tiempo en aquella isla. Evidentemente, la duplicación y sustitución son dos núcleos del discurso de nuestra sociedad y las preguntas que se formula sobre sí misma.

Materiales para una pesadilla se publicó por primera vez en 2021, pero su primera versión data de 2016. Su confección implicó mutaciones entre distintos formatos, cuatro años y la confianza ciega del editor y escritor Ricardo Romero. Aquella primera versión estaba escrita en tercera persona y se enfocaba en Miguel Jemand, personaje que luego terminó siendo una presencia fantasmal. Esos cuatro años de trabajo persiguieron un objetivo bastante abstracto: que la forma narrativa dialogara con su contenido. Así, llegó a la conclusión de que la tercera persona no encajaba con un relato lleno de lagunas y oscuridades como fue la dictadura.

La historia de Materiales es, también, la de su inesperado recorrido. Al momento de escribirla, Mattio pensaba que no había condiciones de lectura para lo que la novela proponía, y asumía que iba a pasar desapercibida. Y así fue, hasta que quedó entre las diez finalistas del premio Medifé. A partir de ese momento, el libro encontró nuevos lectores —sobre todo gracias a la mediación de Mariana Enríquez, parte del jurado—, y eso reconfiguró su circulación.

Luego llegó la reedición en Caja Negra, sello con el que Mattio siente una fuerte afinidad intelectual. Materiales entra con soltura en el terreno de la hiperstición de su colección Efectos colaterales. “Caja Negra es el catálogo de teoría que más leo desde que arrancó”, dice, y menciona como referencias centrales a Mark Fisher, el aceleracionismo y el realismo especulativo. La confianza en la curaduría del sello y su comunidad de lectores terminaron de sellar el vínculo. “Me pone muy contento que empecemos a trabajar juntos y que la próxima novela también la vayan a sacar ellos”, adelanta.

A un mes y medio de que se imprima la primera tirada, ya le adelantaron al escritor que lo más probable es que tengan que reimprimir. “Es una locura que Materiales encuentre esa cantidad de lectores. [Juan José] Saer decía, con bastante malicia, que cualquier libro que vendiera más de 3.000 ejemplares en Argentina era un malentendido. Participo de esa lectura maliciosa y me pregunto: ¿cuál será el malentendido con Materiales?”, aventura Mattio.

Sobre la relación entre presente, futuro y ciencia ficción, el autor destaca que lo interesante no es tanto anticipar tecnologías, sino captar las fuerzas psíquicas y sociales en juego. En ese sentido, reivindica a Ballard como el más agudo de todos: “Lo que intenta entender Ballard son las tendencias psíquicas que están en juego, no tanto los artefactos. Que me digas que en el futuro va a haber gente que se excite con accidentes de automóviles me resulta mucho más interesante que alguien anticipando la existencia del submarino”. Y cuestiona la idea, muy instalada, de que la ciencia ficción deba acertar en sus predicciones: “Philip K. Dick quizá sea el autor más importante del género, y no le pegó a una sola de las cosas que dijo que iban a pasar”.

Como herramienta para entender las tendencias psíquicas de un momento, Mattio ve a “la ciencia ficción de una época como una especie de sintomatología del inconsciente político, donde podemos ver si esa sociedad piensa el futuro con temor o con expectativa. Eso es mucho más productivo. La ciencia ficción ha ido abrazando cada vez más la distopía, ya sea climática, tecnológica o incluso sin una causa específica. Somos una época con mucho miedo al futuro. Pero no se trata de pensar la ciencia ficción como una anticipación, sino de analizar cómo nuestro presente proyecta lo que vendrá”.

El contexto político y tecnológico alrededor de la publicación original de Materiales era radicalmente distinto al de la actualidad: ChatGPT no existía en el imaginario social y no había una gran discusión sobre inteligencia artificial. "Ahora forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque todavía sabemos poco sobre cómo funciona o qué implica en términos ambientales —cuenta Mattio—. Pero ya está ahí. Hoy no sorprende leer que alguien, tras perder a un ser querido, haya usado mensajes de WhatsApp para crear un chatbot y seguir 'hablando' con esa persona. No digo que pase todo el tiempo, pero es completamente plausible” analiza el autor.

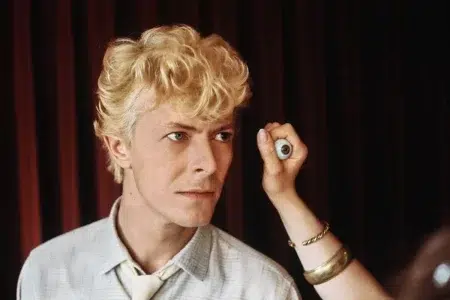

Ya sea para trabajar o para producir arte, el fantasma de la sustitución está al acecho, y no exento de polémicas. Cuando el furor de Chat GPT recién comenzaba, alguien le mandó a Nick Cave en The Red Hand Files una letra escrita supuestamente con su mismo estilo, y su respuesta fue: “Los datos no sufren. ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada, no tiene la audacia para compartir un evento trascendente, ya que no tiene limitaciones de las que trascender. El melancólico rol de Chat GPT es que está destinado a imitar y nunca a tener una auténtica experiencia humana, no importa lo devaluada e inconsecuente que pueda volverse con el tiempo”.

“Es también como cuando los sintetizadores entran en la música y aparece toda la discusión sobre el sonido orgánico —aporta Mattio—. Ya vimos este debate muchas veces como para repetirlo de una forma tan inocente. Casi siempre lo que termina sucediendo es que hay una especie de colaboración entre máquinas y humanos que hace que las cosas sean más interesantes. Mi posición es esa. ¿Cómo va a intervenir la IA en la escritura de ficción? Eso no lo sé”.

Respecto del contexto político de la primera publicación de Materiales, el escritor describe un cambio radical para peor. "Hay que volver a discutir todo desde cero —señala—. Ni siquiera estamos en la teoría de los dos demonios: es casi como si hubiéramos retrocedido a la idea de 'guerra sucia'. Me hace pensar en esa frase de una feminista estadounidense: No puedo creer que estemos discutiendo esto otra vez”.

Pero no solo estamos en un contexto en donde se vuelven a cuestionar muchas cosas que ya dábamos por sentadas: también cambiaron las licencias para tratarlo a nivel artístico. Para Mattio, hay más libertades artísticas para entrar en la zona de la memoria, la historia y la justicia, y reconstruirla de otra manera a través de la ficción.

“El otro día participé de una mesa llamada 'La literatura piensa el planeta', y me quedé enganchado con esa idea: ¿qué significa que la literatura piensa? ¿Cómo suponemos que el arte, en general, piensa? —cuenta el escritor—. En principio, yo negaría que la literatura piensa. Más bien, elabora. Y elabora del mismo modo en que nuestro aparato psíquico lo hace: de manera no inmediata. Si te pasa algo difícil en la vida, no lo resolvés en una semana. Te lleva años entender qué pasó ahí, qué sentido tuvo, cuál fue tu lugar. Por momentos, le asignamos a la literatura la tarea de responder preguntas urgentes. Pero esa misión está condenada al fracaso, porque la literatura nunca dio respuestas inmediatas".

Mattio se anima a destacar tres etapas en las que la literatura (no solo la ficción) abordó la dictadura. "Al principio, la literatura se dedica a recopilar testimonios, porque hay que reconstruir los hechos, la verdad —enumera—. Y esa verdad está dispersa en muchas experiencias individuales. Tomemos el ejemplo del Holocausto: lo primero fue esa reconstrucción de la verdad. Luego, la ficción empieza a abordarlo desde el realismo, y después, desde los géneros. No sé exactamente qué significa eso en términos sociales, pero creo que hay una necesidad de distancia. Y los géneros proporcionan un tipo de distancia que permite reelaborar la historia con otra lógica”.

Materiales para una pesadilla está disponible en la web de Caja Negra y en librerías.