Fernando regresa a su Colombia. A su Antioquia. A su Medellín. A su Medallo. A su Sabaneta, probablemente para atrapar el último instante de la brumosa felicidad que le es esquiva. Fernando regresa a la patria de su infancia. En esa peregrinación lo acompaña Alexis, un joven sicario sin trabajo. Parece que desde que murió Pablo Escobar, o mejor dicho lo murieron, hasta la industria del crimen está en baja.

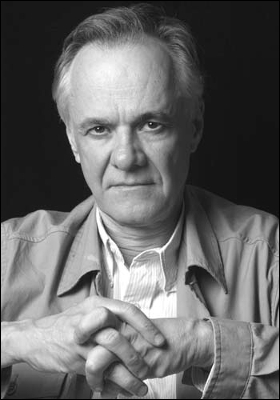

Fernando es Vallejo, y Vallejo habla en primera persona en todas sus novelas porque no concibe la idea del narrador omnisciente, como no cree en un dios justo y piadoso tampoco cree que esa figura celestial deba reencarnarse en un escritor. Vallejo solo escribe lo que ve lo que escucha y lo que piensa, y en ocasiones lo que recuerda.

Ahí, en Medellín, donde tuvo momentos de felicidad que ahora su memoria se niega a devolverle, recorre con Alexis - su amor y ángel exterminador personal – las calles del barrio en que creció, desandando los recuerdos al tiempo que el amor entre ellos se fortalece, al tiempo que todo el mundo se desmorona.

En su pulso vertiginoso – vertiginosa como es la vida y como es la muerte en Colombia - la novela se transforma en un western y Alexis en un justiciero existencial, en un Herodes, asesinando todo lo que encuentra a su paso, incluyendo niños, viejos y mujeres embarazadas, todo.

Fernando Vallejo es un género en si mismo, y ese género se llama Medellín, se llama Pesimismo, se llama Oscuridad, se llama Iluminación, se llama Muerte y Muertos y más Muerte. Y así lo expresa en uno de sus tantos desencantados párrafos:

“Virgencita niña que me conoces desde hace tanto: que mi vida acabe como empezó, con la felicidad que no lo sabe.” Extrañamente Vallejo reza, pero no para que la vida siga o para tener una esperanza, reza para que todo termine de una vez, porque mientras estamos acá, la vida nos es arrancada a jirones.